Un 22 de marzo, como hoy, pero de 1990, a Bernardo Jaramillo Ossa lo mataron a plomo limpio en el Puente Aéreo de Bogotá. Era una mañana cualquiera, de esas en las que la vida sigue como si nada, pero la muerte ya estaba esperando. Iba con su esposa, Mariela Barragán, cuando un muchacho de 16 años se le acercó y, sin titubear, le descargó una ráfaga. Cayó en sus brazos, desangrándose.

“Mi amor… no siento las piernas. Estos hijueputas me mataron. Abrázame y protégeme que me voy a morir.”

Los escoltas del DAS, que estaban ahí para protegerlo, no hicieron nada. Ni un tiro, ni un empujón. Solo miraron. Unos minutos después, Bernardo ya no estaba. Se lo llevó el mismo país al que le había tendido la mano.

El exterminio de la Unión Patriótica no empezó con Bernardo. Jaime Pardo Leal, quien le había dejado el camino abierto, cayó primero. Luego vinieron los demás: líderes, concejales, alcaldes, campesinos, sindicalistas. Uno por uno fueron cayendo. Y cuando ya no quedaban muchos, le tocó el turno a Bernardo.

Había nacido en Manizales, en el seno de una familia de clase media. Desde joven entendió que la política no era un juego limpio. Se metió al sindicalismo en Urabá, luego a la Juventud Comunista y, más tarde, llegó a la UP. No era un tipo de discursos incendiarios, pero tampoco de medias tintas. Sabía que la UP estaba siendo arrasada y, en vez de empuñar un fusil, decidió abrirle la puerta al cambio democrático. Se distanció de las FARC-EP, buscó alianzas internacionales y trató de convencer a un país que no quería ser convencido.

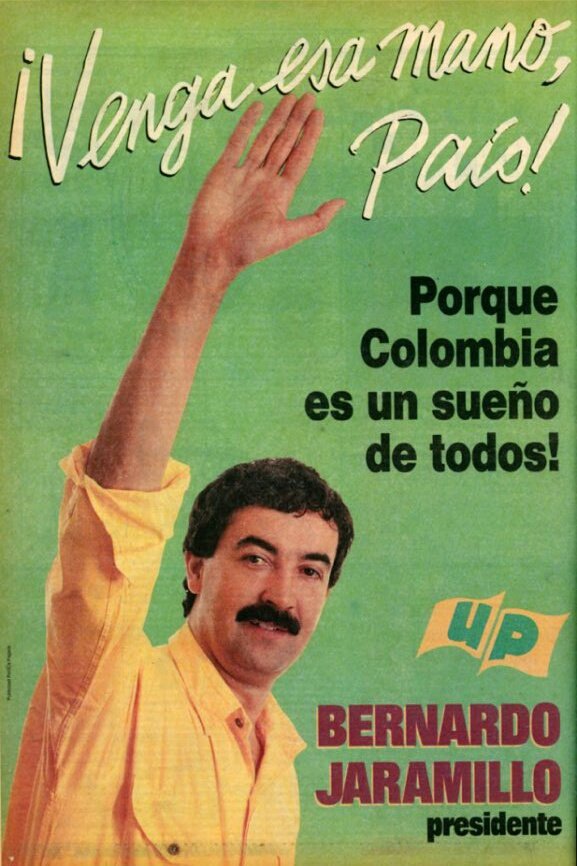

En su campaña presidencial, usó un eslogan que hoy suena a ironía: “¡Venga esa mano, país!” La gente lo repetía en las plazas, en las calles, en las esquinas. Pero el país no le dio la mano. Le dio la espalda.

Desde el principio, todo fue raro. Dijeron que Pablo Escobar había dado la orden, que el muchacho que disparó era un sicario del cartel de Medellín. Pero con los años, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. No fue solo Escobar. Fue el Estado.

En ese entonces, el presidente Virgilio Barco había contratado al espía israelí Rafi Eitan, el mismo que capturó a Eichmann en Argentina. Su misión en Colombia no era cazar nazis, sino borrar a la UP del mapa. No lo hizo con sus propias manos, pero sí con su estrategia: una guerra sucia, un plan de exterminio en el que participaron el Ejército, el DAS, los paramilitares y hasta agentes extranjeros.

Los que dispararon fueron otros, pero los que ordenaron la muerte de Bernardo usaban corbata.

Después de su asesinato, vino el silencio. La campaña de la UP quedó huérfana. Poco después, mataron a Carlos Pizarro Leongómez, otro que hablaba de paz en un país que no la quería. La historia siguió su curso, como siempre, y los muertos se acumularon en las cunetas, en las montañas, en los barrios de invasión.

Treinta y cinco años después, la justicia sigue en deuda. Dijeron que fue un crimen de lesa humanidad, pero las sentencias no traen de vuelta a los muertos. Bernardo Jaramillo sigue ahí, en la memoria de quienes se niegan a olvidar, en la voz de los que todavía creen en el cambio, en la esperanza de un país que algún día, quizás, decida al fin extenderle la mano.

Por: Sofía López Mera, abogada, periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.