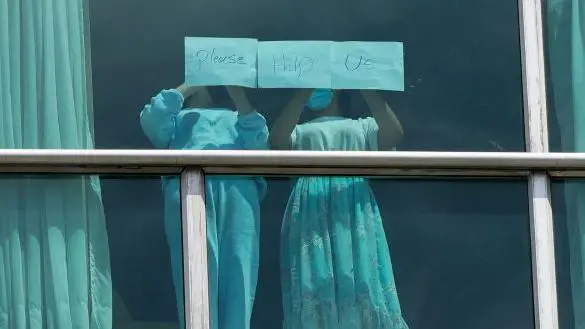

Desde la ventana de un hotel en Ciudad de Panamá, dos niñas alzan un mensaje desesperado: “Please help us”. Detrás del cristal, atrapadas en una jaula de lujo que no es su hogar, piden lo que el mundo les ha negado: una oportunidad de vivir sin miedo. No tienen país, no tienen refugio, no tienen futuro. Son migrantes, deportadas sin explicación, empujadas a la orilla de una tierra que no les pertenece y que tampoco las quiere. Sus vestidos turquesa contrastan con la frialdad del vidrio que las separa de la calle, de la vida, de la esperanza. No gritan, porque saben que nadie escucha. No corren, porque no tienen a dónde ir. Solo quedan sus manos temblorosas sosteniendo un papel que se deshace bajo el peso del silencio internacional.

Más de un mes después de que fueran encerrados en el hotel Decápolis de Ciudad de Panamá, decenas de migrantes africanos y asiáticos deportados desde Estados Unidos siguen sin rumbo, atrapados en un limbo legal y humanitario. Son personas que huyeron de la persecución en sus países de origen y que, tras un periplo de violencia e incertidumbre, terminaron siendo utilizadas como fichas de un perverso acuerdo bilateral entre Washington y Panamá. Su tragedia es la de miles de migrantes que, en ausencia de tribunales nacionales o internacionales que garanticen sus derechos, quedan a merced de decisiones arbitrarias y de una comunidad internacional que les da la espalda.

En el grupo hay hombres, mujeres y niños provenientes de países como Irán, Afganistán, Nepal, Pakistán, Somalia, Eritrea, Camerún, Etiopía, China y Rusia. Artemis Ghasemzadeh es una de ellos. Huyó de Irán tras convertirse al cristianismo, pues en su país esa decisión se paga con la muerte. En su intento de alcanzar el asilo en EE.UU., terminó detenida y posteriormente trasladada a Panamá sin explicación alguna. Como ella, muchos otros quedaron varados en una nación que no eligieron y que, pasado un corto plazo de 30 días, amenaza con deportarlos a un destino incierto.

El modus operandi fue simple: migrantes capturados en EE.UU. fueron enviados directamente a Panamá sin opción de solicitar refugio ni acceso a abogados. Encerrados en un hotel sin comunicación con el exterior, las imágenes de sus súplicas desde las ventanas se viralizaron en redes sociales. Algunos aceptaron el “retorno voluntario” a sus países, una opción impuesta bajo coerción. Otros, conscientes de que regresar significaría la muerte, decidieron quedarse en un país que no les ofrece garantías ni soluciones reales.

Las condiciones en las que han sido tratados son propias de un régimen que desprecia la vida humana. Un migrante afgano relató que los engañaron: les dijeron que los trasladarían a otro hotel, pero terminaron en un albergue improvisado en la selva del Darién, en condiciones insalubres y con raciones de comida insuficientes. Un hombre iraní, enfermo de diabetes, denunció que no recibió su medicación. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) fueron mencionadas como responsables del albergue, pero al momento de la llegada de los migrantes no había presencia de estos organismos. El abandono fue total.

Ahora, en Ciudad de Panamá, un grupo de ellos sobrevive gracias a la ayuda de la Iglesia católica. Fe y Alegría, una organización religiosa, los acoge temporalmente en un gimnasio, pero la incertidumbre persiste. Sin dinero, sin contactos y sin hablar español, estos migrantes han quedado librados a su suerte en un país que no reconoce su derecho a quedarse y que tampoco ofrece alternativas reales.

Los mecanismos de protección internacionales brillan por su ausencia. Ni los tribunales nacionales ni los organismos internacionales han logrado frenar estas expulsiones sumarias, una violación flagrante a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede sentar un precedente, pero llega tarde para quienes han sido deportados o para aquellos que, ante la desesperación, han aceptado regresar a la persecución de la que huyeron.

Lo sucedido con estos migrantes no es un hecho aislado: es la consecuencia directa de políticas migratorias que los tratan como una amenaza, no como seres humanos. Con el regreso de Donald Trump al poder, el panorama solo puede empeorar. Su retórica antiinmigrante, sus intentos de anular el derecho de asilo y sus medidas para externalizar el control migratorio convertirán estos abusos en norma. Lo que está en juego no es solo la vida de quienes buscan refugio, sino los valores fundamentales de la humanidad. Permitir que se consoliden estos atropellos es aceptar un retroceso civilizatorio que nos arrastra a todos.

Por: Sofía López Mera, abogada, periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.