Emilse recuerda el día en que tuvo que irse de Buenos Aires, Cauca. No porque quisiera, sino porque le dejaron claro que no tenía otra opción. “No busque más, dedíquese a hablar contra Petro o váyase”, le dijeron. Sabía que quedarse era una sentencia de muerte. No lo dudó. Huyó con lo puesto, dejando atrás su casa, su comunidad, su lucha por encontrar a su sobrino, reclutado a la fuerza por un grupo armado. Hoy, en una ciudad que no es la suya, la siguen buscando. Le preguntan por ella, la vigilan. Su salud se ha deteriorado, pero su miedo no le permite descansar.

Margot también sabe lo que es perderlo todo. Hace años, en Nariño, los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur se llevaron a Raúl, su esposo. “No lo busque”, le advirtieron. Pero Margot no hizo caso. Lo buscó en cada camino, en cada vereda, en cada fosa. Lo encontró muerto. Desde ese día, su vida cambió. Ahora acompaña a otras mujeres que, como ella, no descansan hasta saber la verdad.

Zoraida apenas tiene 60 años, pero su cuerpo parece más viejo. Su columna no aguantó más y dejó de reciclar. Su casa, hecha de costales y piso de tierra, apenas la protege del frío. Lo único que le queda es la búsqueda de Diana, su hija, reclutada forzadamente en los 2000. Nunca volvió a saber de ella.

Mónica llegó al Cauca desde Cali, buscando una vida mejor. Pero la suya se rompió cuando a Laura, su hija, se la llevaron con promesas de trabajo al Naya. Cuando se negó a unirse a los armados, la mataron. Desde entonces, Mónica ruega que las autoridades envíen una misión de búsqueda, pero nadie escucha.

Valery tiene nueve años y todavía le escribe cartas a su mamá desaparecida. Las deja en su almohada, esperando que algún día regrese. Yarlin pregunta cada noche: “¿Dónde está Narly, mi hermana?”

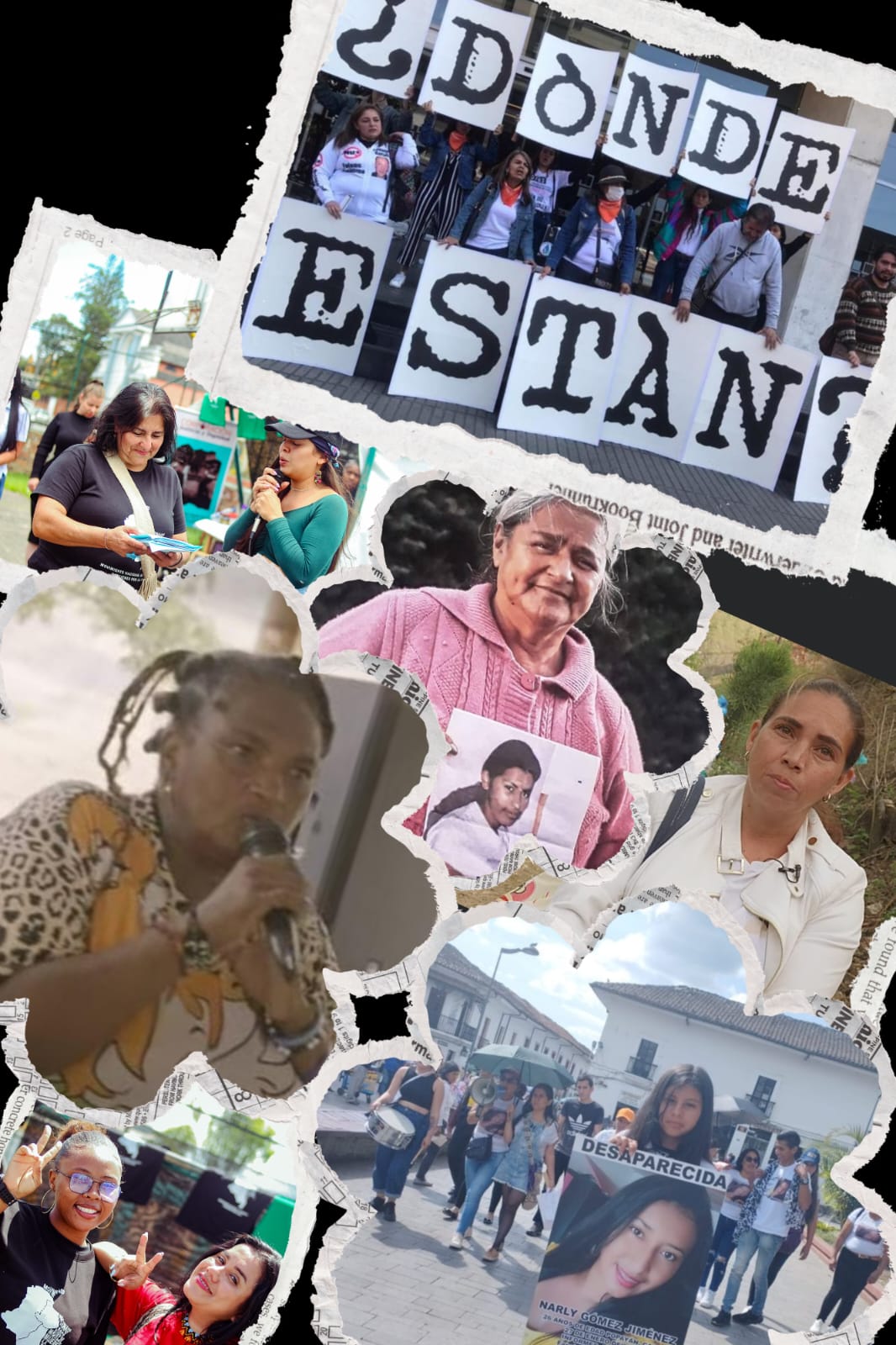

Así se cuentan las historias de dolor de las mujeres del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz. Todas siguen esperando que la Ley 2364 de 2024 sea más que una firma en un papel.

En Colombia, la desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más devastadoras a los derechos humanos. A pesar de los avances normativos, como la aprobación de la Ley 2364 de 2024, las madres buscadoras continúan enfrentando amenazas, violencia y un Estado que no ha garantizado su seguridad ni su derecho a la verdad.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha individualizado a 111.640 personas desaparecidas hasta marzo de 2024, pero la Comisión de la Verdad sostiene que entre 1985 y 2016, al menos 210.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, estas cifras pueden ser mucho mayores debido al subregistro, ya que este crimen se comete en la clandestinidad y con complicidad de diferentes actores.

A pesar del Acuerdo de Paz de 2016, el conflicto armado sigue afectando gravemente a regiones como el suroccidente colombiano, donde el reclutamiento forzado de jóvenes ha aumentado de manera alarmante. Para muchas madres y familiares, la desaparición de sus hijos a manos de grupos armados ilegales solo tiene una consecuencia inmediata: el desplazamiento forzado y el desarraigo. Sin garantías de seguridad, su única opción es huir, dejando atrás sus hogares y su historia.

La aprobación de la Ley 2364 de 2024 fue recibida con esperanza, ya que contempla 22 compromisos divididos en cuatro ejes fundamentales:

1. Reconocimiento de las mujeres buscadoras y prevención de su estigmatización.

2. Protección ante amenazas y ataques.

3. Garantía de derechos fundamentales como educación, vivienda y salud.

4. Medidas contra la impunidad y a favor de la verdad.

Sin embargo, su implementación ha sido prácticamente nula, dejando a las madres buscadoras sin protección, sin recursos y en un estado de vulnerabilidad extrema.

Uno de los mecanismos clave de la ley es el Registro Único de Mujeres Buscadoras, pero este sigue el mismo patrón restrictivo del Registro Único de Víctimas. Sus criterios de inclusión son limitados, ya que solo contempla los casos dentro del conflicto armado, ignorando otras formas de desaparición como las ocurridas en el estallido social de 2021.

Nos preguntamos entonces: ¿serán excluidas las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en el contexto de la protesta social? ¿Acaso el Estado pretende seguir negando estos casos con trabas burocráticas?.

Además, el registro impone una carga de prueba enorme sobre las personas que buscan a sus seres queridos, obligándolas a demostrar la desaparición de sus hijos en un país donde los expedientes se pierden, las instituciones encubren y la justicia brilla por su ausencia.

Mientras el Estado tarda en cumplir lo que promete en el papel, las madres buscadoras siguen enfrentando una realidad brutal. Amenazas, asesinatos selectivos, hostigamientos y campañas de desprestigio hacen parte de su día a día. La violencia de género también juega un papel central, pues muchas de estas mujeres son blanco de agresiones sexuales y violencia simbólica para intentar silenciarlas.

El costo de buscar la verdad es alto. Muchas han tenido que huir del país y vivir en el exilio, obligadas a abandonar su lucha o continuarla desde la distancia, lejos de la tierra donde desaparecieron sus hijos.

La Ley 2364 de 2024 fue presentada como un paso histórico en la protección de las buscadoras, pero hasta ahora su implementación ha sido casi inexistente. Mientras tanto, las desapariciones continúan, el reclutamiento forzado no se detiene y las madres que buscan a sus hijos siguen quedándose solas, perseguidas y sin respuestas.

El Estado ha fallado en brindar protección y en garantizar el derecho a la verdad. Las madres buscadoras siguen enfrentándose a un sistema que las ignora, mientras los responsables de las desapariciones continúan en la impunidad.

No queremos pensar que esta ley es solo otra promesa vacía. Pero la realidad de las madres buscadoras en Colombia nos obliga a preguntarnos si la seguridad, la verdad y la justicia seguirán siendo solo palabras en los discursos oficiales, mientras en las calles las madres siguen buscando a sus hijos en medio del miedo y la desesperanza.